歯周内科歯科治療

当医院の歯周内科治療の特徴

1. 定期的なクリーニング

歯周病菌は「空気を嫌う菌のかたまり」

歯周病の原因となる細菌は、歯と歯ぐきのすき間(歯周ポケット)の奥深くにあるプラークの中に潜んでいます。

この細菌の集まりは「バイオフィルム」と呼ばれ、空気のない環境を好む“嫌気性菌”が中心です。

定期的なクリーニングでは、このバイオフィルムをバラバラにして環境を変えることで、悪さをする菌(悪玉菌)が減り、良い菌(善玉菌)が増えやすい状態になります。

つまり、菌の質を変えていくことが、歯周病の進行を防ぐ鍵となるのです。

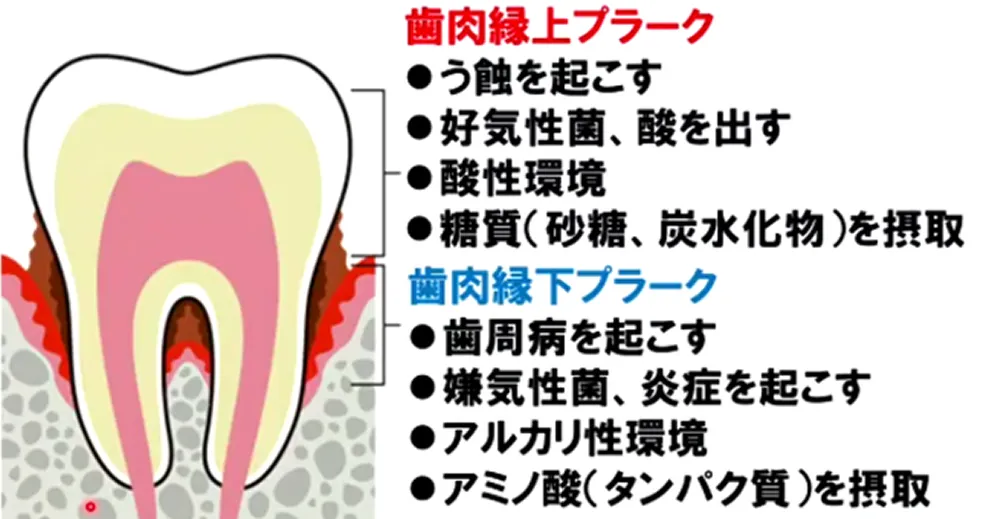

むし歯を起こす菌は、歯ぐきの上の「歯肉縁上」に多く、食生活の乱れや歯みがき不足が主な原因です。

一方、歯周病菌は歯ぐきの奥の「歯肉縁下」にひそんでおり、栄養源はなんとご自身の出血。

歯ぐきからの出血があると、そこを栄養にして細菌が増えてしまうのです。

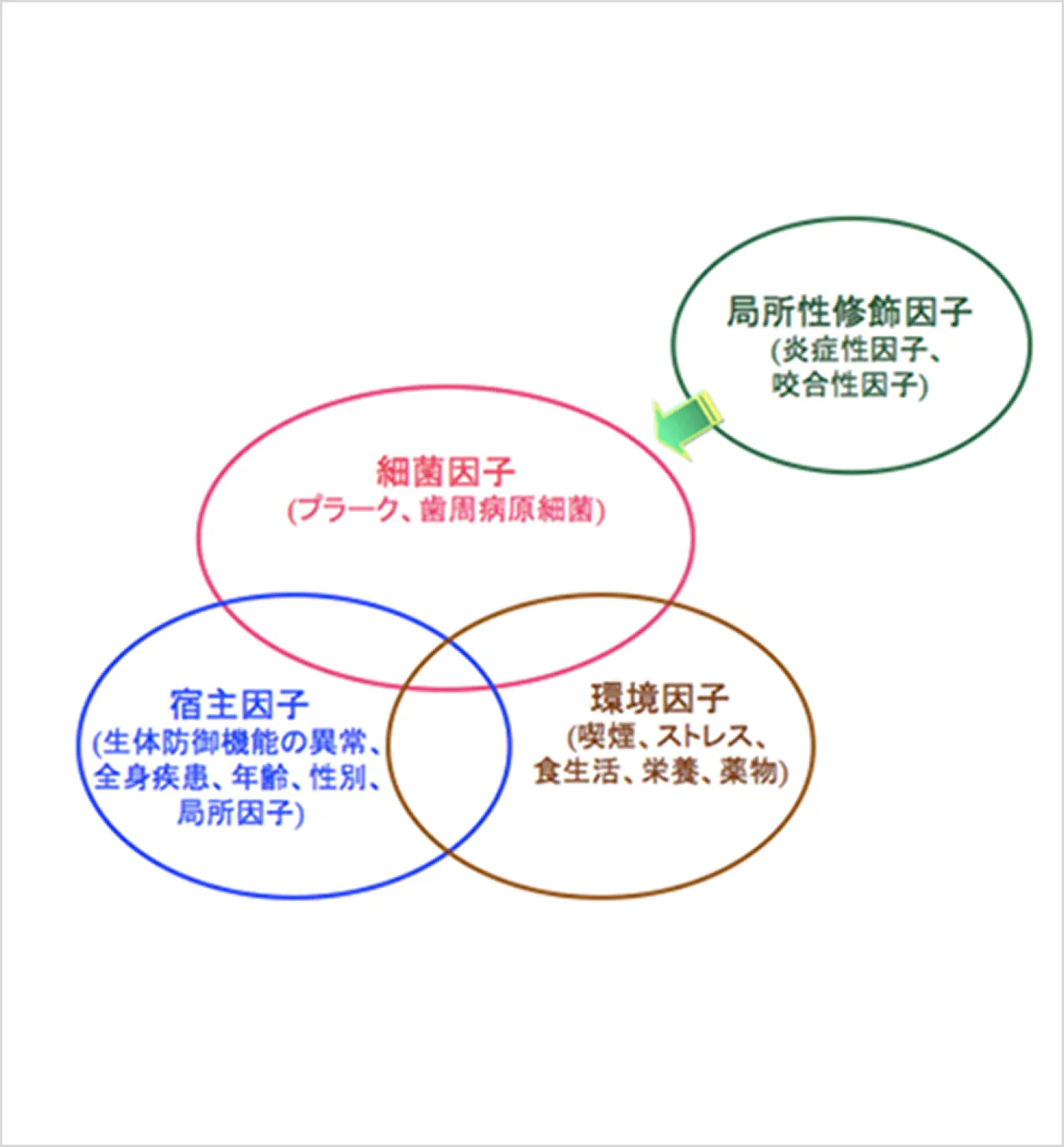

また、歯周病が進行するかどうかは、体の抵抗力(免疫)と、細菌の力とのバランスにもよります。

このバランスが崩れたとき、歯周病は一気に進行することがあるのです。

2. 個人差に対応した治療

もともとの「菌のバランス」にも個人差が

あります

お口の中にいる細菌の種類や割合は、人それぞれ異なります。

なかには、生まれつき歯周病菌が多く、悪玉菌が優勢になっている方もいます。

当医院では、治療の前に顕微鏡で菌の状態を確認し、悪玉菌が多い場合は善玉菌が優位になるような口腔内環境へと整えるところからスタートします。

このように、「見える化」した細菌バランスを整えることで、治療後の再発を防ぎ、健康な状態を長く保つことができます。

3.歯周病リスクの適切な

判断

特に悪さをするのは「3種類のレッドコンプレックス菌」

歯周病菌のなかでも、とくに強い毒性を持つ“悪玉菌”のグループがあります。

それが「Red Complex(レッドコンプレックス)」と呼ばれる3種類の菌です。

この中のひとつが「トレポネーマ・デンティコーラ(T.f菌)」です。

当医院ではこの細菌や歯周病原菌の動きや量を顕微鏡で観察することにより歯周病のリスクを判断することが可能です。

さらに、この3つのなかでも最も悪性度が高い“親分の菌”ともいえるのが、「ポルフィロモナス・ジンジバリス(PG菌)」です。

このPG菌が多いと、歯ぐきの骨が溶けるスピードが早まり、歯を失うリスクが高くなるため、早めの対策が必要です。

4. 数値に基づく治療方針

数値で確認できる「PG菌のR-PCR検査」

PG菌TypeⅡ(特に悪性度の高い歯周病菌)

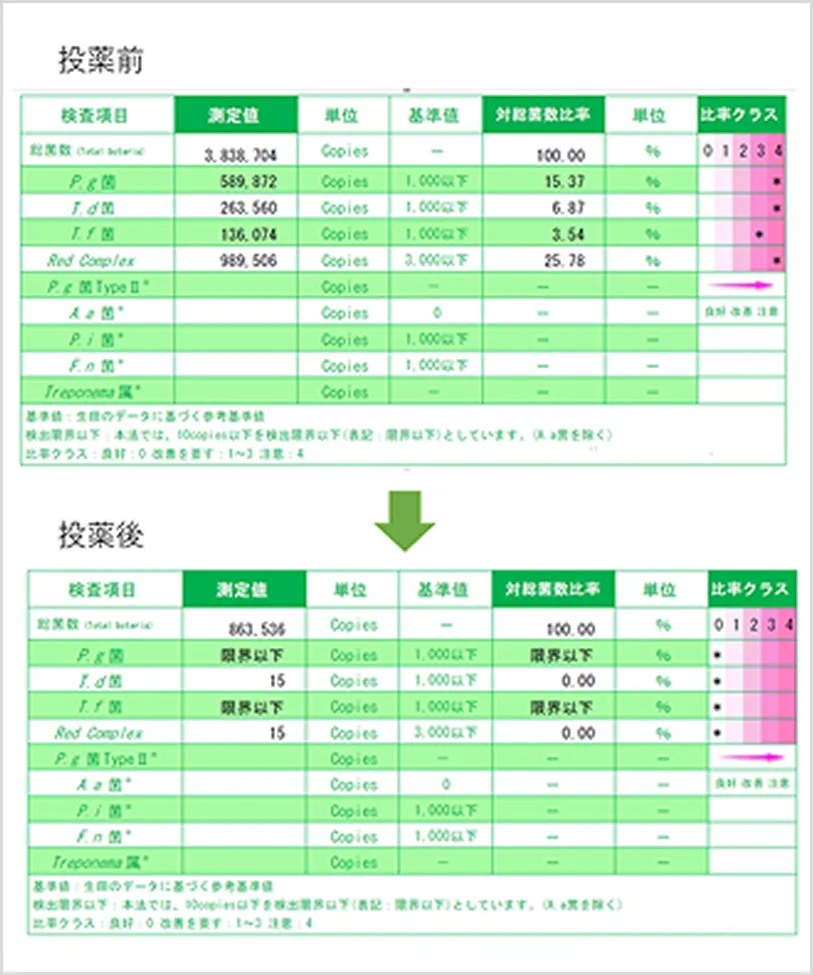

保険外にはなりますが、当医院では悪性度の高いRedComplexと歯周病菌の量を数値で把握できる「R-PCR検査」を導入しています。

この検査では、以下の細菌と総菌数を正確に測定することができます:

- PG菌(ポルフィロモナス・ジンジバリス)

- T.d菌(タンネレラ・フォーサイシス)

- T.f菌(トレポネーマ・デンティコーラ)

- 総菌数

もし、これらの菌が基準よりも多く存在していた場合は、次のステップとしてお薬による除菌治療を行い、まずは安全なレベルまで菌の数を減らします。

5. お薬で行う「除菌治療」

も行っています

通常のクリーニングでは届かない歯周ポケットの深い部分にひそむ歯周病菌。

当医院では、必要に応じて薬剤を使った除菌治療を行い、悪性度の高い菌を効率的に減らします。

この除菌によって菌の数と質が改善されると、歯ぐきの炎症が治まり、歯を支える組織が安定しやすくなります。

再発のリスクを下げるためにも、菌を“見える化”し、必要に応じた除菌を行うことが大切です。

6. 再発を防ぐ自宅ケアの

ご提案

再発を防ぐ「PG菌対応の歯みがき剤」もご提案

治療後、歯周病菌が減ったとしても、眠っていた菌が再び増えてくる可能性があります。

その再発リスクを下げるため、当医院では、まず歯周病菌全般のコントロールを目的とした歯みがき剤や含嗽剤をご提案しています。

さらに、特にPG菌が再度増えてこないようにするため、PG菌に対応した専用の歯みがき剤「PG STOP」の使用もおすすめしています。

ご自宅でのケアでも菌をしっかりコントロールできるよう、継続的にサポートいたします。